为满足社会对复合型人才的需求,我国高考择优录取的标准向来以综合分数作为参考,但总有一些才华超群的学生打破这一规则,成为被破格录取的特例,早在30年代,就有这样的存在,其中一个还成为了我国著名学者。

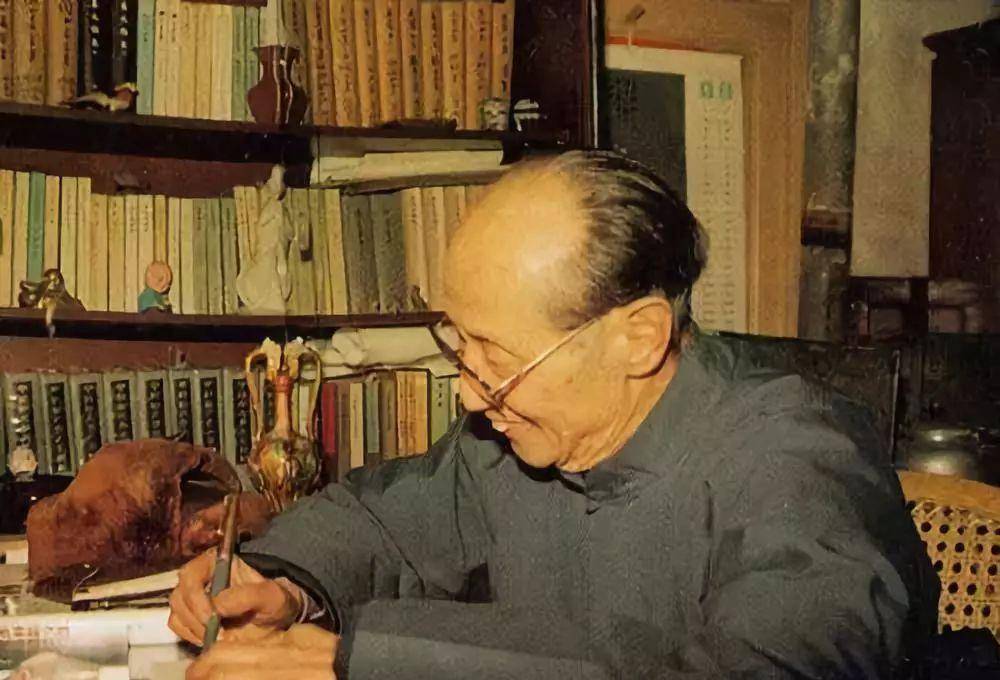

他就是臧克家先生。当年高考数学0分,语文作文仅写28字,被人们亲切地称为“农民诗人”,在众多偏科考生中,纵然数学仅仅0分,最后却唯他一人脱颖而出被破格录取,难免令人感到匪夷所思,同时也令人感到好奇他究竟有何过人之处。

放弃数学的自信力从何而来

首先是认识自我,臧克家生于封建地主家庭,家中文化氛围浓厚,又在祖父的引导下背得出许多的文言名篇佳作,小时候与穷苦人家孩子一起玩耍的经历也让他对人情事故具有特别的感受力,他对自己的文学敏感有深刻的自我感知,因而这种对文学的敏感和对人情的感受天赋给了他艺术上的自信力。

或许真应验了那句“上帝是公平的”,他在极具艺术天分的同时也缺少了理性思维,这使得他数学成绩极差,所以在备考之前他便选择了放弃复习数学,把重心全放在文科上,在考场上浏览所有数学考题后竟发现一题不会,果不其然,他的数学最终被打上了鲜红的0分。

不过放弃数学的魄力也不仅仅来自于对文学的天赋和热爱,更源于他自身乐观洒脱的品性。臧克家先生一生乐观豁达,藏老的女儿曾在采访中表示,父亲留给她最深的印象便是他的笑脸,在她眼里父亲永远笑对人生。

藏老不仅自己对待生活乐观,他也极力地将这种生活态度带给身边的人,甚至在和小外孙相处时,也总能不厌其烦地回答他各种问题。藏老热爱自然乐观豁达,修得如水的心境。

臧克家与闻一多的忘年之交

当时臧克家在考场上并非仅写了28字,身为文学院院长兼国文系主任的闻一多先生给了两个作文题目,一个是《你为什么投考青岛大学》,另一个是《生活杂谈》。

他两个都写了,只是最后能够被闻一多先生赏识且最终决定他被破格录取的是《生活杂谈》的那28字,所以不能用侍才放旷来形容他。他在大学时期,也时常会请教闻一多先生,与其一同研学。

臧克家凭借改变他命运的28个字:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看作幻光,谁便沉入了无边的苦海。”让他和闻一多先生开始有了联系。

在闻先生眼里,作为一个25岁的年轻人,能够对人生有这样通透的参悟实属难得,他慧眼识才,直接给了98的全场最高分,这让原本以为要落榜的臧克家顺利进入青岛国立大学。

千里马常有,而伯乐不常有。闻一多还将臧克家的作文送至给校长审阅,校长看后也是赞不绝口,当即便拍板决定,这个学生要破格录取。

后来,这师徒二人在学校中更是亦师亦友,一起研学,臧克家也在闻先生的指导下创作出了《烙印》等佳作,闻先生曾为其写下一段大嘉赞赏的话:“克家的诗,没有一首不具有极顶真的生活的意义。”

随后臧克家因种种原因不得不离开国立青岛大学后,闻一多给他的信中直接说道:“古人说,人生得一知己可以无憾,我在‘青大’交了你这样一个朋友,也就很满意了。”

臧克家的爱国爱民情怀

臧克家出生在一个不和平的年代,8岁丧母,11岁丧父,纵然身世可怜,却一直怀有一颗热忱的爱国情怀。

他始终铭记孙梦星先生的一席话:“我们堂堂大中华,有几千年的光荣历史,竟被小小日本这样欺压!而当局又一味忍让,弄得国亡无日,四万万炎黄子孙,全将变成亡国奴了!”

这话激发了他的爱国情,使他将个人命运与国家命运紧密联系在一起,抗日战争时期,他将藏在心底的爱国热情彻底燃烧起来,不畏牺牲,在前线参与采访报道工作,奔波在各省市之间进行抗日宣传活动。

除此之外,他还亲自参加过随枣战争,在此期间,创作出了《从军行》《淮上吟》等诗集散文集作品,热情讴歌抗日战士的英勇精神。

臧老的文学创作之源

臧克家被人们亲切地称为“农民诗人”,因为他的诗作大多充分深入人民群众生活,映射人间喜乐酸楚,他之所以能够如此真情地在诗歌作品中体现农民生活现状是因为他有一颗温暖悲悯的心。

据藏先生的妻子郑曼说,臧克家永远存着一颗孩童般善良的心,知道有灾情时总是带头捐赠钱物。

藏老的女儿也表示父亲的悲悯之心随处可见,有一次在幼儿园门口看到一个孩子哭闹着不愿意进去,父亲见了很是心疼,小心安慰后又给了小孩一大把糖果,并且再三确认没有了哭闹声后才放心。

藏老也从不喜欢宣传自己做的好事。他曾经得知甘肃省一个女孩成绩优异却没钱继续完成学业后亲自回信女孩,用齐白石华罗庚等人的例子鼓励她。

随后他又联系《少年文史报》的总主编,请他帮助孩子解决就学问题,并且很快引起甘肃省重视,希望工程给她400元补助,学校也为她免除了学杂费。

除此之外,臧克家夫妇还是每学期资助她三四百元。为此,甘肃省委书记专门撰文指出藏先生关心失学儿童,呼吁全社会重视“希望工程”,在别人请求阅览那篇报道时,藏老师摆摆手,表示那是自己应该做的事。

藏老曾言:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”

书中写道人的死亡有三次,第一次是失去呼吸,是生命体征的死亡,第二次是下葬,是亲人朋友们宣告的死亡,第三次是世界上最后一个记住你的人把你遗忘,这才是真正意义上的死亡。

藏老一直活在璀璨的诗史中,也活在炎黄子孙的文化精神里。